元気ブログ

GENKI blog

CATEGORY:"セミナー・シンポジウム"

- CATEGORIES:

- セミナー・シンポジウム

2024年1月29日(月)・2月14日(水)環境省の行うぐぐるプロジェクト「ラジエーションカレッジセミナー」

として、福島県立医科大学 准教授 五月女康作先生のセミナーが開催されました。

テーマは「放射線の理解を広めよう~今、福島から伝えたいこと~」

五月女先生はドラマ・映画化もされた人気漫画「ラジエーションハウス」の医療監修を務める

など、放射線のエキスパートです。

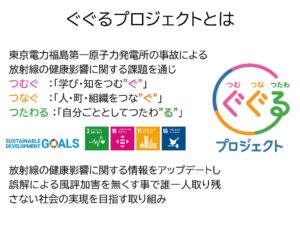

※ぐぐるプロジェクトとは、東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する放射線の健康影響に

関して科学的根拠に基づく最新の情報を発信し、誤解から生じる差別・偏見をなくすことを目指す

環境省の取組です。

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/communicate/

日時:2024年1月29日(月) 14時~15時半

場所:TKP東京駅 カンファレンスセンター

参加者:会場参加3名、オンライン参加22名

日時:2024年2月14日(水) 14時~15時半

場所:TKP東京駅 カンファレンスセンター

参加者:会場参加5名、オンライン参加9名

両日とも、会場とオンラインで多くの方にご参加いただきました。

五月女先生からは、福島の今、放射線のリスクについて、「ラジハ」に関するお話など、

「放射線の理解」に関するお話を、様々なエピソードとともに楽しくお話いただき、

後半は元気ネットの鬼沢の司会で質疑が行われました。

参加者からは「すっかり五月女先生のファンになりました!」

「なんとなく理解していたつもりの放射線について、腑に落ちた感じです」などの

反響がありました。

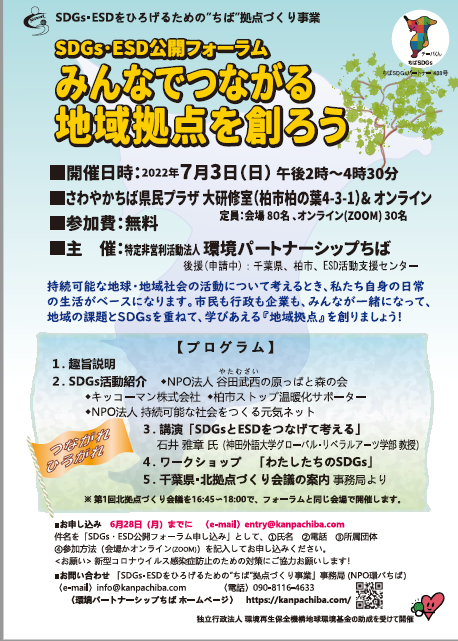

2022年7月3日(日)に千葉県で開催された

SDGs・ESDをひろげるための“ちば”拠点づくり事業

第1回SDGs・ESD公開フォーラム~みんなでつながる地域拠点を創ろう~

に、元気ネット理事長の鬼沢が参加しました。

SDGs・ESDをひろげるための“ちば”拠点づくり事業として、

NPO法人環境パートナーシップちばが主催した公開フォーラムです。

フォーラム参加者は42名(会場:21名 オンライン:21名)でした。

元気ネットもESD活動紹介として、2011年から3R推進団体連絡会と連携して実施している

3Rの普及啓発、及び活動の中心となり情報伝達の担い手として、

市民リーダーの人材育成事業について報告しました。

元気ネットでは、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」に加えて、「すてる責任」も意識し、

消費者として消費行動を変えていくことが重要と考えています。

「びんリユースがつくる未来の可能性」

みんなで考える、びんリユースでつくるサステナブルな未来の可能性

2022年3月17日(木)に開催された「びんリユースシンポジウム2021」に、

元気ネット理事長の鬼沢が登壇しました。

びんリユース活動を推進・支援している「びんリユース推進全国協議会」が主催で、

「びんリユースがつくる未来の可能性」をテーマに市民・行政・事業者などの

ステークホルダーが一堂に会して考えるシンポジウムが行われました。

詳しくはこちらからご覧ください。

↓

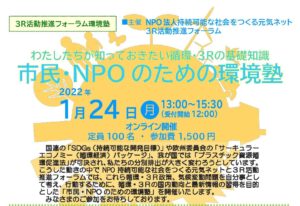

開催日:2022年1月24日(月) 13:00~15:30 オンライン

主催:3R活動推進フォーラム/NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット

■プログラム(敬称略) 進行:鬼沢良子(NPO元気ネット)

13:00 開会・主催者挨拶持続可能な社会をつくる元気ネット

13:05 講座1 プラスチック資源循環促進法(プラ新法)の解説

江藤文香(環境省 環境再生・資源循環局リサイクル推進室 室長補佐)

13:35 講座2 プラスチック資源循環プログラム:

UMILE(ユーマイル) 「サステナビリティを暮らしの“あたりまえ”に」

繁田知延(ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株))

14:00 質疑

14:10 講座3 実証事業報告

佐々木亨(埼玉県環境部資源循環推進課課長)

14:40 パネルディスカッション

コーディネーター:関根久仁子(環境カウンセラー)

パネリスト:繁田・佐々木・鬼沢

15:15 参加者との意見交換会

15:30 閉会・主催者挨拶3R活動推進フォーラム

今回は、4月1日に施行される「プラスチック資源循環促進法」に関心のある方が、多く参加されました。はじめに環境省から「プラ新法」の解説があり、事例の報告では、企業と行政の先進的な取り組みが紹介され、市町村だけでなく、企業や事業者、リサイクル業者、地域住民が循環を担っているとのお話がありました。

参加した消費者からは、「プラスチックの資源循環における消費者の役割が重要だということがわかった」「水平リサイクルに積極的に参加していきたい」という感想が寄せられました。

3R活動推進フォーラムのHPもご覧ください↓

https://3r-forum.jp/activity/seminar_symposium/2022/20220124_online/

オンライン開催になりました!(先着100名)

今、大きな課題となっているプラスチックのリサイクルでの異物混入や、プラスチックのリサイクルの新しい試みなど、最新情報満載の内容です(プログラムはちらし参照)。

開催日時:2021年2月1日(月)13:00-16:30

参加費:2,000円

主催:3R活動推進フォーラム、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット

参加申込:メールにて元気ネット事務局(理事長の鬼沢にも同送)宛にお願いします。

申し込み先:持続可能な社会をつくる元気ネット info@genki-net.jp

理事長 鬼沢良子 yfa57682@nifty.com

*お申し込みの際、所属(ある方のみ)、氏名、アドレスの明記をお願いいたします。

申込締切: 1月26日(水)17時